Весьма уязвима в бою

В последние годы царствования российского императора Николая II в нашей стране благодаря стараниям конструктора Николая Лебеденко, профессора Николая Жуковского и будущих выдающихся ученых Бориса Стечкина и Александра Минулина появился так называемый царь-танк. Произошло это примерно в 1914-1915 годах.

Любого, кому довелось увидеть эту «махину», поражал, прежде всего, размер колес - целых 9 метров (три этажа) в диаметре. В ширь машина была еще больше - 12 метров. Во вращающейся башне стояли по две пушки и столько же пулеметов. Правда, скоростной эту технику вряд ли можно было назвать - два трофейных двигателя Maybach по 240 лошадиных сил каждый (их удалось добыть со сбитого немецкого дирижабля) разгоняли танк лишь до «велосипедных» 17 км/ч.

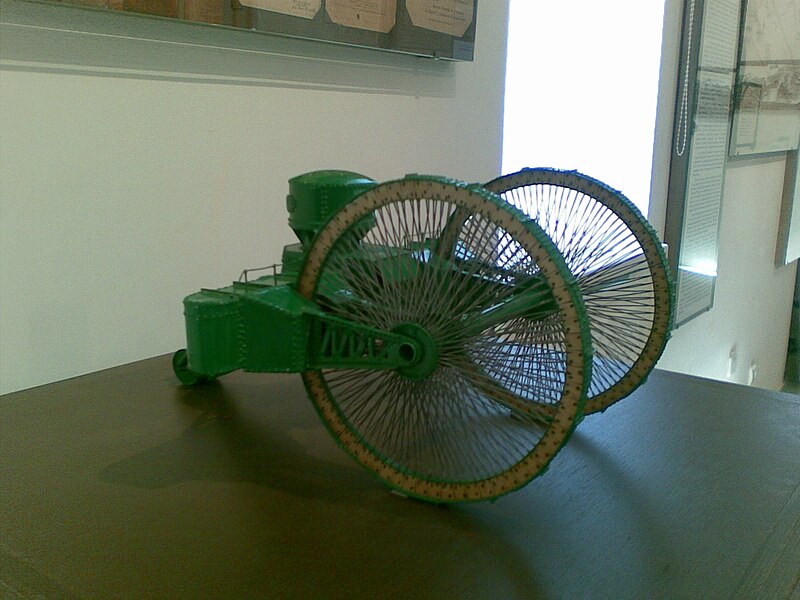

Как признавался журналистам того времени сам Лебеденко, на подобную идею его натолкнули азиатские повозки-арбы, которые благодаря большим колесам легко преодолевали ухабы и канавы. Чтобы убедить императора выделить средства, конструктор подарил ему деревянную модель с двигателем на базе граммофонной пружины.

Уменьшенная модель царь-танка Николая Лебеденко

Как пишет «Комсомолка», опираясь на известные исторические сведения, царь и его придворные «аки малые дети» катали ее по полу, возводя на пути препятствия из книг. И модель, и построенный позже танк легко справлялись с ухабами и оврагами. Стальной гигант ломал даже деревья, словно зубочистки.

Единственное препятствие, которое ему не удалось обойти, оказалось болото. В нем «махина» увязла так, что ее долго не могли вытащить. К тому же она, как выяснилось, оказалась весьма уязвимой в бою. Залп шрапнели по спицам колёс гарантированно выводил танк из строя, а при удачном попадании в ступицу колеса машины вообще складывались как карточный домик. В результате от проекта было решено отказаться.

Воздушный «универсал»

Настоящим самолетом будущего для 30-х годов прошлого века мог бы стать бомбардировщик К-7 Харьковского авиастроительного бюро. Огромное летающее крыло в форме эллипса в поперечном сечении по праву называли летающей крепостью.

Семимоторный самолёт-гигант КБ Калинина К-7 на аэродроме Харьковского авиазавода

Учитывая, что в самолет входили по 8 пушек и пулеметов, а сам он выдерживал почти 17 тонн боевой нагрузки при наличии 7 двигателей в 750 лошадиных сил каждый, данное оружие, действительно, могло стать угрозой для внешних врагов молодого Советского государства. Ведь кроме сброса бомб на врага К-7 мог также выполнять функции десантного или даже пассажирского самолета. Вместимость - 128 пассажиров и 12 членов экипажа, по сравнению с нынешними лайнерами, конечно, не велика.

Однако тогда это впечатляло, тем более что проектная дальность полета превышала 5 тыс. км. Увы, но 21 ноября 1933 года во время испытаний на максимальную скорость самолет разбился из-за колебаний элементов конструкции, с которыми в те времена бороться попросту не умели. В 1935 году командование ВВС решило отказаться от концепции тяжелых бомбардировщиков, строительство еще двух опытных образцов так и не было завершено.

Весьма шумная «рыбка»

Спустя 35 лет (в «брежневские» времена») в СССР появилась самая настоящая «Золотая рыбка». Правда, желания, как в знаменитой пушкинской сказке, она не выполняла, а вот урон неприятелю вполне могла нанести. Ведь это была атомная подлодка К-222 проекта 661 «Анчар».

Атомная подводная лодка проекта 661 «Анчар»

«Свое прозвище К-222 получила из-за дороговизны, - пишет «КП». - Ее корпус был изготовлен из титана, что позволило снизить массу и увеличить скорость. Действительно, по быстроходности с К-222 не мог сравниться никто: в подводном положении лодка развивала рекордные 44 узла (82 км/ч). Но на этом плюсы заканчивались - вкупе с дороговизной «Золотая рыбка» была слишком шумной».

Шумы в центральном посту доходили до 100 децибел, что не только приводило к дискомфорту экипажа, но и лишало лодку скрытности. В результате проект был заморожен. При этом единственная построенная лодка прослужила на Северном флоте порядка 30 лет, лишь в 1989 году «рыбка» была выведена из состава ВМФ, а в 2010-м утилизирована.

Невидимый для радаров

«Могильщиком авианосцев» в свое время называли ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь». Он отличался весьма немалыми размерами (74 м в длину и 44 м в ширину) и мог нести на борту 6 противокорабельных ракет P-270 «Москит» с 300-килограммовой боеголовкой на каждой.

Половины этого боезапаса было достаточно, чтобы пустить ко дну любой из имевшихся на вооружении вероятного противника авианосцев. «Лунь» скользил прямо над водой со скоростью 550 км/ч и оставался почти невидимым для радаров вплоть до дистанции точного пуска ракеты. Первый опытный образец «Луня» был построен в 1987 году, но позже из-за развала СССР и экономических трудностей собрать средства для серийного производства не удалось, поэтому от проекта пришлось отказаться.

Экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь»

Еще в истории Вооруженных сил нашей страны был «Черный орел» - танк, разработанный Омским конструкторским бюро транспортного машиностроения, с 1500-сильным газотурбинным двигателем, башней новой конструкции и удлиненным корпусом.

Проект предусматривал вооружение танка 125-миллиметровой пушкой, спаренным с ней 7,62-миллиметровым пулемётом и дистанционной зенитной установкой с 12,7-миллиметровым пулемётом «Корд». Впрочем, его серийное производство так и не было начато по причине того, что, как посчитало военное руководство, он мало чем отличался от уже имевшихся на вооружении танков Т-72 и Т-80.

Было в военной отечественной истории прошлого века немало других «безделушек», которые вполне могли бы не только «догнать и перегнать Америку», но и сделать Россию истинной супердержавой. Однако по разным причинам эти проекты так и не были реализованы, а жаль. Как считают некоторые пользователи Сети, при таком раскладе удалось бы избежать многих международных конфликтов, непосредственным участником которых в разные годы являлась РФ. Однако история, как известно, не знает сослагательного наклонения…